この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。

従業員エンゲージメントとは?

現在、人手不足が深刻化する中、採用だけでなく「モチベーションの向上」「定着率向上」などが経営課題として浮上しています。その根本要因のひとつが「エンゲージメント」の低下です。近年、多くの企業が「エンゲージメント向上」を掲げていますが、その本質は単なる“やる気”や“職場満足”ではありません。

従業員エンゲージメントとは、従業員自らの意思で「この組織で働きたい」「組織の成功に貢献したい」と主体的に感じている状態を指します。Gallup社の定義では、「従業員が自らの職務に熱意を持ち、会社の目標に対して積極的に関与している心理状態」とされており、従業員の行動と成果、そして組織成果との関連性が多くの研究で確認されています。

また、昨今、人的資本の情報開示義務化や、従業員のウェルビーイング(心身の健康と充実)が重視される中で、エンゲージメントは「戦略人事のKPI」と見なされつつあります。

エンゲージメントが組織に及ぼすリスクと効果

エンゲージメントが低い組織が抱えるリスク

エンゲージメントが低い状態が続くと、次のような経営上の深刻な問題が発生します。

・離職率の上昇:職場への帰属感がなくなり、人材が流出

・プレゼンティーイズムの増加:出社していても意欲・集中力が低下し、生産性が上がらない

・顧客対応の質が低下し、クレームが増加

・組織変革への抵抗や、イノベーションの停滞

・チーム士気が下がり、雰囲気が悪化

・管理職が疲弊し、メンタル不調が連鎖的に発生

これらの問題は一見別々のように見えて、組織内部のエンゲージメント構造にズレが生じていることが根本原因であるケースが多く、表面的な対症療法では解決が困難です。

エンゲージメントが高い組織にもたらす効果

反対に、エンゲージメントが高い組織には以下のような好影響が見られます。

・離職率が低下し、採用・育成コストが安定

・顧客満足度・ロイヤルティが向上し、売上の安定化に貢献

・チーム間の相互支援が活性化し、創造性・主体性が高まる

・管理職の心理的負荷が軽減され、マネジメントの質も向上

・組織全体の業績が向上し、持続可能な経営基盤が強化される

特に、組織全体の生産性と安全性も高まるため、経営の基盤強化としての価値は極めて高いと言えます。

数値に見る“エンゲージメントと業績の強い相関”

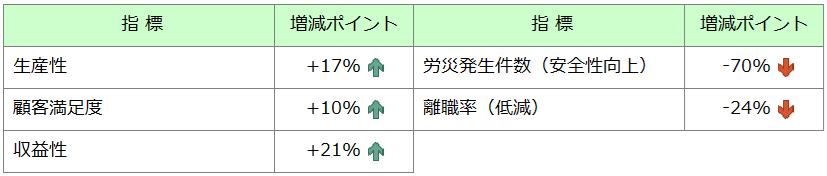

Gallup社による、世界180万以上の従業員を対象とした調査では、エンゲージメントの高さが以下のような業績指標の向上と強く相関していることが示されています。

Gallup社の報告では、エンゲージメント上位組織は、生産性17%増加、収益性21%増加、離職率24%減少、といった大きなパフォーマンス改善例が出ています。このように、エンゲージメントの高さは、企業のパフォーマンス全体に影響を及ぼす極めて経営的価値の高い指標なのです。

特に少数精鋭で業務を回す中小企業では、一人ひとりのエンゲージメントが組織成果に与える影響が相対的に大きく、その把握と向上は経営上の優先課題といえます。

個人と組織が影響し合う構造(エンゲージメントの仕組み)を理解する意義

繰り返しになりますが、エンゲージメントは単に「やる気」や「モチベーション」の強さを測るものではありません。職場環境、上司との関係、仕事内容、組織の目的との一致など、多様な要素が影響し合いながら成り立つ“構造的な心理状態”です。

例えば、上司からの支援や評価が十分にあっても、業務に意義を見出せなければ、エンゲージメントは高まりません。逆に、心理的安全性が整っていても、達成感や貢献実感が薄ければ離職リスクは低減しません。

このように、エンゲージメントは一つの要因で説明できるものではなく、複数の因子が有機的に連動する構造として捉える必要があります。

だからこそ、「何となく低そう」「不満があるらしい」といった印象論ではなく、「エンゲージメントの仕組み・構造」を理解し、構成要素ごとのギャップを的確に把握する視点を持たなければなりません。

エンゲージメント構造の把握手段

エンゲージメントを向上させるには、まずその構造を正確に把握する必要があります。しかし、エンゲージメントとは単なる「やる気」や「満足度」ではなく、複数の心理的要素が相互に関係しながら成り立つ、“構造的・多層的な心理状態”です。そのため、「何が従業員の意欲や貢献意識を支えているのか」「どこに認識のギャップがあるのか」を、構成要素ごとに可視化・分析する手法が求められます。

その代表的な把握手段が、エンゲージメントを構成する因子に分解して調査・分析を行う方法です。

以下は、エンゲージメントの主な構成因子と、それぞれの内訳の一例です。

| 構成要素 | 主な内訳 |

| 1.ワークエンゲージメント | 仕事の意義・成長機会・能力発揮 |

| 2.仕事適正・パフォーマンス | 仕事の適性・負担感・パフォーマンス発揮度 |

| 3.ソーシャルキャピタル(職場の一体感) | 職場の人間関係・チームの結束力・相互信頼・活気 |

| 4.上司のリーダーシップ・マネジメント | 上司の支援・方向性提示・フィードバック |

| 5.職場環境 | 職場(組織)ルール・業務プロセスの明確性 |

| 6.人事評価・キャリア開発 | 評価制度の透明性・公平性・納得感および成長支援 |

| 7.処遇(給与・異動・昇進・昇格) | 給与・賞与、配置、昇進など待遇面での納得感 |

| 8.労働環境・ワークライフバランス | 労働時間・働きやすさ・私生活との両立 |

| 9.会社経営・ビジョン | 経営理念・経営方針・組織の方向性・将来性への共感 |

エンゲージメントの状態は、「従業員の主観」と「会社・組織側の期待・評価」との間にギャップが存在することが多いため、従業員サーベイや対話を通じて定量・定性の両面から測定・分析することが重要です。たとえば、スコアによる傾向把握に加えて、自由記述のコメントや1on1でのフィードバック内容などを組み合わせることで、より深く実態を理解することができます。

さらに、属性(部署・職種・勤続年数・世代など)ごとのクロス分析を通じて、「どの層でどの要因が問題化しているのか」を明確化すれば、改善の優先順位や打ち手の設計にも具体性が生まれます。

このように、エンゲージメント構造を把握することは、単に“意識調査”を行うのではなく、構成要素ごとの状態・バランス・ギャップを多面的に捉えることに他なりません。それによって初めて、組織課題に対する本質的なアプローチが可能になります。

まとめ

従業員エンゲージメントとは、単なる「やる気」や「満足感」ではなく、従業員が「この組織で働きたい」「組織の成功に貢献したい」と主体的に感じている心理的状態を指します。

エンゲージメントの低下は、離職率の上昇や生産性の低下など、さまざまな経営リスクに直結します。

一方で、エンゲージメントが高い組織では、人材の定着、顧客満足、チームの協働性、マネジメント品質など多方面に好影響が現れ、最終的には業績向上にもつながります。

エンゲージメントは単一の要因ではなく、職場環境、上司との関係、仕事内容など多面的な要素の構造から成り立つため、その関係性やギャップを構造的に把握し、的確な改善に結びつけることが重要です。

なお、当社ではエンゲージメントの構造的分析サービス(名称:エンゲージメント総合診断)をご提供しています。当分析では、構造的分析のみならず、優先度の高いエンゲージメント要素と改善施策のヒント、さらには分析結果の基づいた改善策実行支援も実施しております。

・エンゲージメント総合診断(従業員エンゲージメント調査)の詳細にご関心のある方は、こちら≫よりご覧ください。

・より詳しいサービス説明資料は、問い合わせフォーム≫よりご依頼ください。

・組織診断サービス総合案内ページは、こちら≫よりご覧ください。

また、今回の記事について、もっと詳しく知りたいという方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

050-3154-1038

受付時間 平日10:00 – 19:00